О людях и времени, которое я знаю

В гостях у журнала «Полиция России» театральный режиссёр, педагог, народный артист Российской Федерации Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ.

– Иосиф Леонидович, знаменательным фактом на заре вашей творческой биографии стала работа в Театре «Современник». Было ли это своего рода трамплином в вашей дальнейшей режиссёрской карьере?

– После окончания ГИТИСа я ставил спектакль в Театре Советской армии по повести Генриха Бёлля «И не сказал ни единого слова». По политическим соображениям спектакль так и не был допущен к показу (Бёлль тогда принимал Солженицына). Но директор «Современника» Олег Табаков и главный режиссёр Галина Волчек увидели мою работу и пригласили в театр.

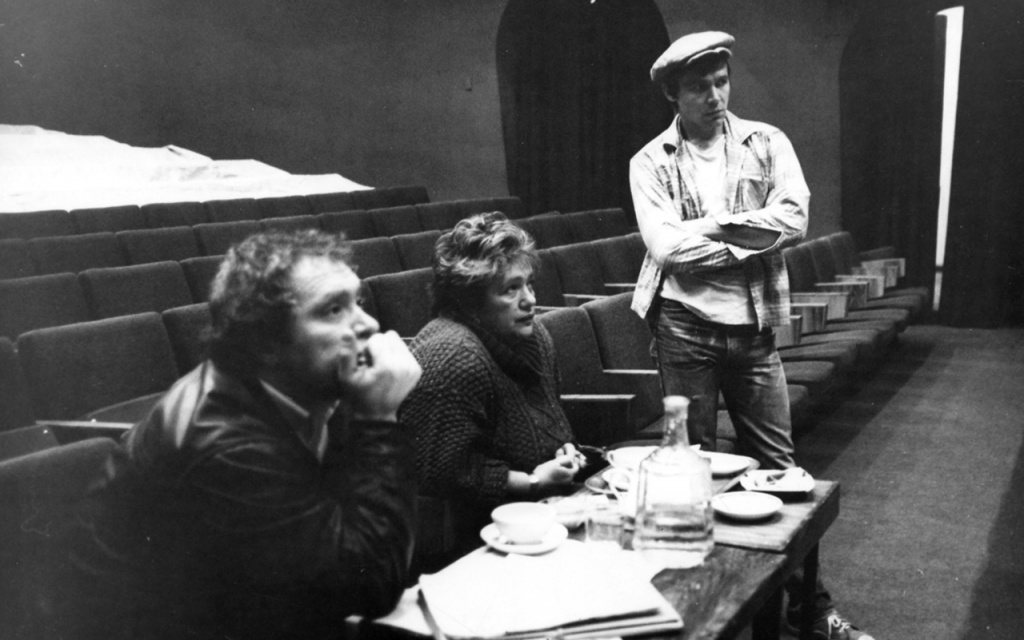

С Галиной Волчек и Василием Мищенко на репетиции

С Галиной Волчек и Василием Мищенко на репетиции

Мне очень повезло: в 25 лет я начал работать с великими артистами. В моём первом спектакле главную роль играл Валентин Гафт, а в эпизодах – Волчек с Табаковым, Андрей Мягков и Любовь Добржанская. Я работал несколько лет с Олегом Далем. Мне посчастливилось выпустить несколько по тем временам очень шумных, знаковых спектаклей. К счастью, сохранились записи и их можно посмотреть. Для меня «Современник» – замечательный дом, отличная профессиональная и жизненная школа.

– Спустя всего полтора десятилетия, в 1989 году, вы создали собственный творческий дом – «Школу современной пьесы». Какова концепция театра?

– Она выражена в его названии. Для меня смысл этого театра именно в работе с современной российской русскоязычной драматургией, с авторами, повествующими о людях и времени, которое я знаю. И это мне близко. К слову, и античная драма тоже когда-то была современна. Великие Софокл, Еврипид, Платон сегодня писали, а завтра их зритель сидел и смотрел про свою жизнь, сопереживая своему времени. А Шекспир, Мольер? А наши Островский, Чехов, Горький?

Горжусь тем, что «Школа современной пьесы» – это театр мировых премьер. За более чем три десятилетия работы у нас не было ни одного названия спектакля, которое повторялось бы в репертуаре других театров. Для меня важно, что зритель, который к нам приходит, знает, что нигде больше этого не увидит. Поэтому если Борис Акунин отдаёт нам первую пьесу – я её ставлю. В течение 20 лет ставит здесь свои произведения и играет Евгений Гришковец. Писатель Евгений Водолазкин отдал нам своего «Авиатора». Даже ставя классику, мы практически ведём современный диалог с автором. Наш спектакль по Гоголю называется «Шинель/пальто»: композитор Максим Дунаевский написал музыку, Дмитрий Хоронько – аранжировки, Вадим Жук – стихи.

Мы создали филиалы нашего театра сначала в Берлине, затем во Владимире. Немецким театралам впервые были показаны репертуарные спектакли «Школы», во Владимире начали с показа спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина». И там уже с нетерпением ждут Валерию Ланскую, Ирину Алфёрову и других замечательных актёров в разных ролях, ждут спектакли определённых режиссёров, драматургов.

– У вас есть спектакли, основанные на импровизации. Такие постановки, наверное, можно смотреть бесконечно…

– Это наше нововведение. Есть такое упражнение у студентов, которое я перевёл на работу с артистами. Привлёк Евгения Гришковца. Мы придумали сюжеты, но пьесу писать не стали, раздали роли артистам с заданием разыграть их своими словами. Готовых реплик нет – актёры придумывают их на ходу.

И зритель видит, что действие происходит здесь и сейчас. Это уже пятый подобный спектакль: через два–три года артисты запоминают свои же репризы, спектакль мертвеет – и приходится ставить новый.

– Вами создано немало театральных постановок и даже фильмов о войне. Эта тема вам особо близка?

Я также снял телевизионные фильмы-спектакли о войне – «1945», «Из записок Лопатина» по мотивам Константина Симонова, «Эшелон» по сценарию Михаила Рощина.

У меня ощущение, как будто я был на фронте, воевал. Мы с семьёй нашли могилу моего родного дяди недалеко от Москвы, он похоронен на огромном кладбище подо Ржевом. А недавно из военного центрального архива передали дело моего папы. Там обо всём: и о том, как он получал махорку, и как отбивал у немцев деревню, и как был представлен к орденам и медалям…

Мой отец Леонид Миронович, танкист-орденоносец, дошёл до Берлина. Когда наш театр впервые собрался на гастроли в Германию, он попросил меня найти его надпись на Рейхстаге. Я нашел её позже, когда познакомился с директором института, изучающего «русские граффити», – так немцы называют автографы русских солдат. Нас с сестрой завели внутрь помещения, где заседает Бундестаг, и на его исписанных стенах мы увидели подпись отца.

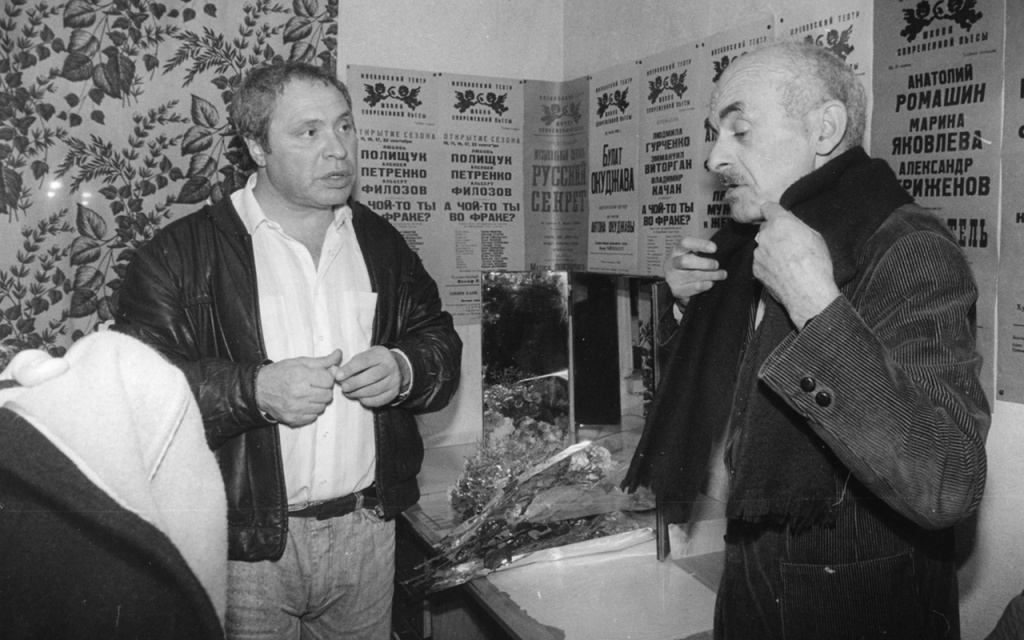

С Булатом Окуджавой

С Булатом Окуджавой

Она в числе многих сохранилась. Представляете?! И немцы ведут туда школьников и показывают, что это русские солдаты освободили мир от фашизма.

Военная тема ещё связана у меня и с родившимся 9 мая Булатом Окуджавой, с которым в последние годы его жизни мы были очень близки. Он часто выступал в театре.

– Вы не только руководите театром, ставите спектакли, пишете книги, но и являетесь заядлым путешественником. Когда вы всё успеваете?

– Вообще, я не успеваю. Выхожу из театра глубокой ночью, прихожу рано утром. Если не сюда, то еду на телевидение, в ГИТИС или правлю статью в журнал, главу в книгу.

Для меня это преодоление – такое правильное мужское занятие. Я много чего повидал. Недавно вышла книжка «Странные страны» об этих экспедициях – такие красивые истории о нормальных мужиках.

– А ещё вы, урождённый одессит, написали книгу под названием «Одесская книжка». Какая она, ваша Одесса?

– Я очень много рассказываю о своём родном городе. Для меня это всемирный роддом. Это одна из культурных столиц мира. Причём очень странная такая столица, которая предельно провинциальна и в то же время предельно столична. У неё удивительная история. Благодаря указам Екатерины она стала городом свободной торговли – «окном» в Средиземноморье. В те времена половина населения были итальянцы, а треть – французы. Сюда сослали Александра Пушкина, описавшего Одессу в бессмертных строках:«где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин, и грек, и молдаван тяжёлый, и сын египетской земли…». Вот такая гремучая смесь. Украинцев он не упомянул. Тогда была Малороссия.

Мой дедушка, председатель еврейского колхоза в Одесской области, в одной фразе ухитрялся вставить русское, украинское, еврейское слово и ещё какое-нибудь молдавско-румынское. И я его прекрасно понимал, как в Одессе все всех понимают.

Это, конечно, удивительный город, который дал миру южнорусскую школу живописи, четырёх лауреатов Нобелевской премии, огромное количество музыкантов. Ещё это, может быть, единственный город в мире, который начался со строительства театра. А вся русская литература 20-х–30-х годов?! Ильф и Петров, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий – одесситы! Здесь жили Константин Паустовский, Анна Ахматова!

Это моя родина, любимейший город. Хотя большую часть жизни я, конечно, уже прожил в Москве, уехав из Одессы в 17 лет.

История города на сегодняшний день во многом трагическая, со всеми сложнейшими политическими и человеческими ситуациями. Это, если можно так определить, гражданская война в миниатюре, когда в одной семье близкие, родные люди становятся непримиримыми идеологическими врагами. Это большое горе. Очень жаль, что некоторые наши и украинские средства массовой информации, в общем-то, провоцируют людей, натравливают друг на друга. Это игра на разрыв связей человеческих.

Но Украина нам очень близка, кто бы там ни стоял у руля. Нельзя в мире жить без мира. Люди любой национальности, любой страны и любого социального устройства – талантливы, хотят любить, жить.

Нас любят, ждут, нам аплодируют. Нас всегда приглашает губернатор, мэр. Я уверен, что культура – это та территория, на которой мы можем быть вместе.

– Каков ваш главный жизненный принцип?

– Моя жизненная установка – отпусти судьбу и радуйся жизни. Она так прекрасна! Вот сейчас даю интервью, а потом будут аплодисменты, мои артисты станут кланяться и вызывать меня на сцену. А завтра весь день я работаю над новой книгой, над новым спектаклем. Я благодарен каждому мгновению. И когда просыпаюсь в своем подмосковном доме и вижу за окном берёзы, а потом приветствую маленькую внучку, дочерей с их мужьями… Это нужно ценить и хранить. Мне нравится репетировать, играть, смотреть, жить, путешествовать, рулить. Жизнь сама по себе и есть смысл.

Искренне считаю: если ты можешь что-то для своей страны сделать важное и полезное – делай. Я делаю это, когда ставлю спектакли, когда пишу книги и когда учу и воспитываю своих студентов.

Визитная карточка

Родился 12 июня 1947 года в Одессе. Артист вспомогательного состава Одесского ТЮЗа (1965), рабочий сцены в Ленинградском БДТ им. Горького (1965–1966). Поступил в Ленинградский государственный университет, руководил студенческим театром ЛГУ (1966).

Поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа, в мастерскую Марии Кнебель и Андрея Попова (1968). Одновременно – режиссёр в студенческом театре МГУ. Режиссёр-постановщик в Театре «Современник» (1973, 1985–1989), режиссёр-постановщик в Театре им. Станиславского (1977), режиссёр Московского театра им. А. С. Пушкина (1979), Московского театра миниатюр (ныне «Эрмитаж») (1980), режиссёр-постановщик Театра драмы и комедии на Таганке (1983–1985). Инициатор создания Московского театра «Школа современной пьесы» (1989), его художественный руководитель. Преподавал актёрское мастерство в первой студии Олега Табакова (1974), мастерство актёра – в ГИТИСе им. Луначарского (с 1976), в Московском театральном художественно-техническом училище (МТХТУ), руководит режиссёрской и актёрской мастерской на кафедре режиссуры в ГИТИСе (2003), профессор (2004). Поставил более 100 спектаклей в России и за рубежом. Режиссёр-постановщик художественных телефильмов и документальных лент. Автор книг «Не верю», «Мы попали в запендю», «Прогулки по бездорожью», «Одесская книжка», «Игра и мука», «Странные страны», член редколлегии журнала «Современная драматургия». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993). Народный артист Российской Федерации (1999). Лауреат престижных российских и международных театральных премий. Имеет благодарности Президента Российской Федерации (1997), мэра Москвы (1999, 2004). Удостоен высших государственный наград России и других стран, в том числе ордена Дружбы (2007), ордена Почёта (2014 ).Вернуться в раздел

Читайте также